|

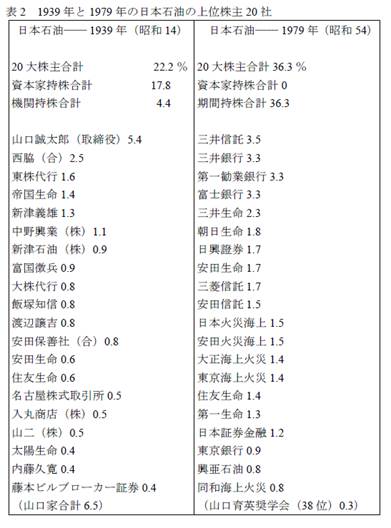

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)31 第四章 資本家の没落 ――松下幸之助、高島屋の飯田一族等の日本の資本家は、高度成長期に持株比率を急激に下降させ、今やたんなる経営者でしかない 1 現代日本に資本家は存在するか 日本資本主義の崩壊は、現代日本の著しい高度成長の謎を解く鍵である。 日本資本主義の崩壊の証拠は、第三章で述べたように現代日本社会のあらゆる現象の上にあらわれているが、その最も大きなものは、大企業における「株式資本比率の著しい低下」とその「支配者としての資本家の没落」の二つである。 株式資本比率の低下 第二次大戦後、高度成長した国の企業は一般に株式資本比率が低下したが、日本ほど「著しく」低下した国はない。戦前の大企業では60〜70%で、当時の欧米の水準と変わらず、また、現在の資本主義国のそれとくらべても低くなかった。これに対して、日本企業のそれは、わずか5〜15%、銀行のそれは2〜3%で、そのような資本主義国は他に存在しない。欧米の場合には50〜70%が普通で、低いところでも40%を超えている。こうした株式資本比率の著しい低下と支配者としての資本家の没落は、資本主義の崩壊という大きな全般的な現象の裏表であり、欧米だけでなく、どこの資本主義国にも見られない現象である。したがって、「現代日本は資本主義社会である」と主張する論者は、この二つの問題を説明する責任があろう。 資本主義社会における企業は、「株式資本」によって運営されるのが筋であり、それがまた、「資本の論理」でもある。他人資本は銀行からの資金である。その銀行には自己資本はなく、そのほとんどが一般大衆の零細な預金の集積であるから、結局企業が使用する資金は、資本家のものでなく大衆の資金である。これでは資本主義とはいえない。 では、なぜそうなったか。結論を言えば、それは資本家が没落したからである。資本家が没落すれば、企業はその資金和を資本家から得ることができず、大衆の資金に依存するほかはないからである。いわゆる「間接金融方式」はその手段にほかならぬ。そして、資本家の没落は資本主義の崩壊を意味するものである。 個人株主の没落 現代日本における資本家の没落は、二つの側面から把握することができる。第一は一般的な個人株主の没落を認識することであり、第二はそれを個々の大企業について資本家株主の不在を確認することである。 大戦前には、企業の自己資本比率は60%を声、個人株主が圧倒的で、大企業でも株主名簿の上位は個人またはそれと同視すべき法人(合名会社、合資会社、および非上場の同族株式会社)によって占められていた。この傾向は、敗戦とそれにともなう財閥解体によってやや低下したが、それでも1955年頃までは個人株主の方が多く、解体の対象となった大企業以外では、やはり株主の上位に個人またはそれと同視すべき資本家が存在していた。それは、現在の欧米諸国と同様資本主義の社会であった。個人株主と法人株主の数において地位が逆転したのは、1955年から1960年の間で、それからは一方的に法人株主が増加して、現在では個人と法人が3対7となっている。7対3であった戦前と逆である。ちなみに、アメリカでは、現在でも個人と法人の比は7対3で、これまた戦前の日本と一致しており、現代日本とは逆になっている。企業の株式構成について視てもアメリカと共通しているのは「戦前の日本」であって、現在の日本ではないという事実が重要である。また、現代日本において個人株主と法人株主の数が逆転し、後者が急速に伸張したのが1960年から1970年にかけての、いわゆる日本経済の「高度成長期」であったことも重要である。「高度成長期」こそ、日本における資本家没落の完成期であり、いわば日本資本主義崩壊の完成期であったのである。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)32 大企業には資本家はほとんどいない 現代日本に資本家が全くいないわけではない。小規模の企業にはまだ、かなり多くいるし、大企業にもいる。しかし、現代日本においては小企業の力は小さく、そのほとんどは大企業に従属して(下請となって)生きているか、大企業との競争によって押しつぶされるかのどちらかで、大企業から完全に独立しつつ繁盛している小企業は例外的な存在である。他方、大企業に存在する資本家は、次にみるようにそれ自体例外的な存在であり、かつ、それも次第に没落の道をたどりつつある。 巻末の表1−1〜3は、現代日本(1980年上期)の代表的な大企業110社(その内訳は総資産額で1兆円以上の企業20社、次いで4000億円以上の企業60社、都市銀行・長期信用銀行の全部で16社、地方銀行の上位8社、そして主要信託銀行6社である)について、上位株主第5位までの持株比率を示したものである。 この表から、次のことがわかる。1兆円以上の特大規模の企業上位20社中個人株主が存在するのは松下電器産業だけである。銀行30社の中には、個人株主は東海銀行の豊島(同族会社)3.0%を除いて全くみられない。次に4000億円以上の企業60社中では、建設業を除くと、個人株主が存在するのはダイエーと三光汽船だけである。ただ、このほか、非上場会社が株主になっているケースが7社あるが、そのうち、トーメンの近藤紡績所4.1%、中部電力の同じく近藤紡績所3.1%、東北電力の相互タクシー2.6%は東海銀行の豊島3.0%とともに微力であり、たんなる投資株主であって影響力はないとみられる。麒麟麦酒の磯野家は明治屋とともに以前は経営に関与していたが、現在は2.8%にすぎず、明治屋のそれを合わせても支配力はない。他方、ダイエーの中西功、三光汽船の新光海運と河本敏夫はそれぞれ19.1%、11.4%を持っているので、現代日本において資本家としての支配力を持つ例外的なケースであると考えられる。 松下電器産業、本田技研工業、トヨタ自動車工業などの支配者はもともとは資本家であったが、高度成長の結果、現在は没落したと考えられる。 けっきょく、現代日本の特大企業のうち、資本家が機能するものとして存在しているとみられるのは建設五社を除けば、ダイエーと三光汽船の二社にすぎないことがわかる。 株主の終点は生命保険会社 現代日本を代表するこれらの企業の株主の大部分は、広義の金融機関であって、そのほとんどは信託銀行を含む銀行か生命保険会社であることが明らかである。そして、銀行自身の大株主の多くは生命保険会社である。すなわち、株主をたどっていけば終点としての生命保険会社に行き着く。これは、極めて重要な事実である。この表に顔を出している生命保険会社はすべて「相互会社」であって株式会社は一つもないことに留意されたい。(株式会社形態をとっている生保会社は平和生命など4社で、いずれも規模が小さく、企業の上位株主の中には存在しない。これに対して、戦前の生保会社は、逆に4社だけが相互会社で他は株式会社だった)。相互会社は、保険契約者を構成員とする団体であって、資本団体ではなく、そこには株主は存在しない。完全に経営者が支配する企業形態である。これが金融機関を含む現代日本大企業の実態である。かつ、これらの生保会社には同系列はなく、互いに激しい競争関係にあるため、それらが提携して大企業や大銀行を支配する力はないのである。 建設業には資本家が残っている 次に、建設業においては、他の一般企業とは逆に資本家が残存しており、むしろ、大成建設だけが6社のうち例外的に一般企業並みの経営者支配の構造となっていることが、興味深い事実である。これは、建設業は他の業種にくらべて株式の公開(1957年から1970年)が遅れていたことによるものであり、したがって、表4−2〜6でみるように、5社とも同族の資本家としての地位は低下しており最も公開が遅かった熊谷組を除いては、その没落は時間の問題であろう。すなわち、同族持ち株比率は大林組では21.9→15.3、フジタ工業では28.3→13.0、清水建設では25.5→19.6、鹿島建設では27.9→18.8とそれぞれ低下している。なお、熊谷組も、65.4→45.3と著しく低下しているが、45.3%をもつ同族は他の大企業にはみられないので、熊谷同族は公開大企業中では現代日本の最後の資本家であるといえよう(なお、非上場企業では竹中工務店がある)。 建設業における資本家の残存は、けっきょく株式の公開が遅れたためにすぎないのでその没落は進行しつつあり、遠からず他の一般業種と変わらない構造となるだろう。比較的早く上場した会社にこの傾向が著しく、表4−7〜8に掲げる飛島建設や青木建設、後に掲げる大和ハウス工業についての飛島、青木、石橋などの資本家はすでに没落したといってよい。 その他の資本家生き残りの例 ただ、建設業以外でも表1に掲げた企業の規模には達しないが比較的大きな企業、および非上場の大企業には若干の資本家が存在する。前者にはブリヂストンタイヤの石橋、西武鉄道の堤、大洋漁業の中部、服部時計店の服部、大正製薬の家原などがあり、後者には出光興産の出光、竹中工務店の竹中、サントリーの鳥井・佐治、吉田工業の吉田などがある。 以上を総合すると、現代日本を代表するような大企業には建設業を除いて、例外的にしか資本家は存在せず、建設業においても現在残存している資本家は同じ運命をたどりつつあることがわかる。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)33 2 日本の資本家はいつ没落したか 日本の企業もはじめからこのような状態ではなかった。戦前は小企業はもとより、大企業の大株主名簿にも、資本家である個人株主、またはそれと同視すべき閉鎖的な同族法人(合名会社・合資会社・有限会社および非上場の株式会社)がずらりと並んでいた。 三井物産・三井銀行以下の三井系の企業については三井合名会社、三菱重工業・三菱銀行以下の三菱系の企業については三菱合資会社がその多くの株式を握っており、閉鎖的な会社である三井合名には三井各家、三菱合資には両岩崎家が出資者(無限責任社員)として名を連ねていたのである。住友系の住友本社(合資)、安田系の安田保善社もほぼ同様であった。 また、以上の旧財閥に対して、日本産業(日産)、日本窒素(日窒)、日本曹達(日曹)、昭和電工(昭電)、理化学研究所(理研)などの新興コンツェルンは、鮎川義介、野口遵、中野友礼、森矗昶、大河内正敏などの産業資本家によってそれぞれ支配されていたのである。また、丸紅商店は近江の資本家伊藤忠兵衛、鈴木商店(日商の前身)は資本家鈴木家の番頭金子直吉によって支配されていた。また、生命保険会社は今と異なってそのほとんどが株式会社で、その株主には各財閥の一族が名を連ねていたのである。 所有と経営の分離は資本主義の一特色 これらの戦前の大企業には所有と経営が分離しているものとそうでないものとがあったし、所有と経営が分離しているものの中にも、日本型の「番頭政治による分離」とアメリカ型の「株式分散による分離」の二つのタイプがあった。しかし、以上のいずれの場合にも、「支配」は「所有者」としての資本家の手にあった。これは前節で見たような現在の大企業一般とは全く異なる「構造」であって、むしろ、現在でいえば、そのわずかな例外の方と近似するものである。これこそ、まさに資本主義であるというべきである。 もちろん、資本主義というものを狭く考えるべきではない。資本家が自ら企業の経営を行わなくても、専門経営者をやとって経営させたり、 株式が分散しているため資本家自身が経営に当たれず、大学での優秀な専門家に経営を委ね、それらのものが社長や会長になっている場合であっても、それもまた、一種の資本主義であるというべきである(すなわち「所有と経営」の分離)。しかし、資本家に支配力がなくなり、経営者が資本家から独立して企業を支配する経営者支配になれば、それはもはや所有による支配ではない。それは経営者としての地位と、それに基づく企業の占有による支配である。支配の基礎が「資本の所有」でなくなるとき、資本主義は崩壊する。 財閥解体で没落した旧財閥資本家 近代日本資本主義の下におけるこのような資本家が没落し日本資本主義が崩壊した時期を時点的に確定することは難しい。しかし、そのような「没落」と「崩壊」の潮流は明治・大正を通じての日本資本主義の急速な成長の底にも潜在していたとみられるが、大平洋戦争への突入とその敗北が最も大きな景気となるものであったことは、1945年を境として、その前後20年の構造を比較すれば明らかであろう。 ただ、没落のプロセスはすべての資本家にとって一様ではなかった。三井系企業では、戦前すでに三井家の表面からの総退陣が実現し、三井・三菱・住友・安田・古川・浅野・大蔵・川崎などの旧財閥と日産・日曹・昭電・理研などの新興コンツェルンについてはともに敗戦後の財閥解体の対象となって以後、遂に「資本家の復活」はなかった。これは極めて重要な事実であり、日本資本主義が崩壊の方向に進んだことはたしかであったが、これによって没落したのは、解体の対象となった新興コンツェルンを含む旧財閥だけであって、その他の資本家をも含む全般的な没落は、その後のいわゆる「高度成長期」を待たなければならなかった。松下幸之助をはじめとする当時の非財閥系資本家は、この時点でまだ没落していなかった。そして、敗戦によって大きな打撃を受けて食料さえなく、戦前より一層貧困のどん底に突き落とされた敗戦直後においても、企業の自己資本比率は、まだ現在ほど低くはなかったのである。 高度成長期に没落した非財閥系資本家 しかし、いわゆる高度成長期に入ると事情は違ってきた。優秀な企業は急速に発展拡大した。資本家が全般的に没落し、日本資本主義の崩壊を完成させたのはまさにこの時期である。それは1950年頃から1970年頃までの約20年にわたる相当長い期間であったので、企業の規模によっても相当の幅があるが、特に、株式公開が早い企業ほど企業の成長も早かったが、資本家没落の時期も早かったといえる。その意味で、株式会社制度が、資本家の没落に大きな役割を果たしたことを認めるべきであろう。しかし、その結果は、株式会社制度そのものをもまた崩壊させることになり、現在のような株主総会をはじめとする、全般的な制度の無機能化を将来したのである。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)34 日本石油の例1――戦前戦後の比較 表2は、戦前の1939年と高度成長期後の1979年における、日本石油の大株主の上位20位までの名簿である。この間40年の間隔があるが両者は対照的である。底には、「構造的」な変化があきらかに読み取れる。1979年のそれには資本家の存在は皆無であり、水面下の38位の0.3%がわずかにその名残をとどめているにすぎぬ。

しかし、この表からもう一つわかることは、日本石油のような大きい会社では、戦前において株式分散の程度がかなり進んでいて、それに基づくアメリカ型の「所有と経営の分離」が存在していたことである。その時点において山口家はもはや経営者ではなかったが(平取締役になっていた)、他の株式は広く分散していたので、新津家その他と連携すれば、会社への支配力を持つことができたと考えられる。それに対して、1979年の方は、資本家は皆無であるけれども、株式の分散度はかえって低いことに注目すべきである。しかし、これらの法人株主は、三井系が若干優勢であるというだけで各系列の間に分散してまとまりがなく、資本の「所有による支配」は困難で、ここではもっぱら経営者の「占有による支配」のもとにあるといわなければならない。 日本石油の例2――戦後の年代変化 次に、同じ日本石油の戦後の株主構成について、市場再開後10年ごとに見たのが表4−9である。これによると、再開直後の1950年には(日興・山一等の証券会社は名義人株主であるとみられるので)、山口家のシェアは6%以上あり、まだ、戦前のそれを維持していることがわかる。ところが、その10年後の1960年には山口家は取締役としての地位は維持してはいるが、株主としては姿を没し去って現在に及んでいるのである。この会社は、1950年から1970年の20年間に、急速度に成長した企業の一つである。この時期に急速に成長した企業においては、後に述べるようにほとんど例外なく資本家が没落したし、また、成長しなかった企業(その多くが資本家の支配下にあった)は会社そのものが没落したので、どちらの場合にも資本家の没落は避けられぬ運命であったといえよう。 また、この表で1950年と1980年を比較すると「所有と経営の分離」の基礎としての株式の分散は全く進んでおらず、むしろ戦前のそれよりも後退している。所有と経営の分離は戦前の特色なのだ。これもまた、株式が金融機関によって占められていることと並んで、資本家の没落と資本主義の崩壊を象徴する要素の一つである。

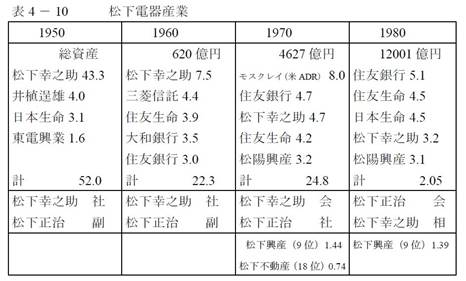

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)35 3 松下幸之助の没落 松下幸之助は、現代日本経済の高度成長を象徴する輝かしい存在である。したがって、それゆえにこそ、彼の資本家としての没落は、また日本資本主義崩壊の象徴である。今、そのプロセスをたどってみよう。 松下幸之助――転落の歴史 松下幸之助は、戦前においてはその創業した会社の株式のほとんどを所有し、戦時中の1942年においても60%のシェアを持っていた。その時点で彼はあきらかに「資本家」であり、同時に経営者でもあったので、その会社において、「所有と経営は一致」していた。しかし、戦後、松下電器産業は急速に成長し、彼は経営者として輝かしい成功を収めたが、それと逆比例して「資本家としては」没落することになった。 表4−10はその「転落の歴史」を物語る。ここでも、敗戦と財閥解体を経過した1950年においては、その資本家としての地位は健在であったことに留意されたい。そして、1950年から1960年までの間に、資本家としての急速な没落があり、その後のシェアは、松下家の持株会社松陽興産と合わせれば漸減しているだけである。この点は、日本石油の場合と同様であるが、日本石油や松下電器のように戦前からある程度の規模を持っていた、経営力の優れた優秀な会社はそれだけ成長が始まるのが早く、むしろ、これらの有力企業の成長が、日本経済全体の成長の原動力となったものであるから、資本家としての没落とその会社の成長が、一般的な経済成長に先行していることが理解できよう。 かくて、松下幸之助の偉大さは、資本家としてではなく経営者――管理労働者としてであることができる。彼は、社会主義国における一種の「労働英雄」に相当する。 以上のような立論に対しては、次のような反論が予想される。松下幸之助は現在でも、6.3%の株式を持っているし、水面下の他の名義の株式を合わせると少なくとも10%ぐらいにはなるだろう。株式が分散していれば、10%でも十分に会社を支配できる。彼が松下電器を支配できるのはその持ち株のためであって、単に経営者であるためではない。しかも、彼は経営者を退き、今は相談役である。

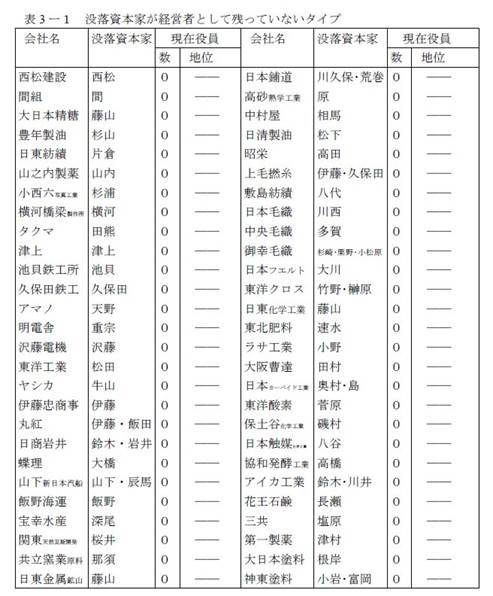

松下幸之助の没落を疎明する たしかに、松下幸之助の松下電器に対する支配力を、資本家としてのものであるか、経営者としてのものであるか、あるいは、その両方としてのものであるかを直接に証明する方法はない。本人にインタヴューすることも一つの方法ではあろうが、どのような答えが返ってこようとも、それを額面通り受け取るわけにもいかないだろう。この辺が状況証拠によって推認するしか方法がない社会科学の難しいところである。しかし、間接的には松下幸之助の支配力は資本家としてのものではなく、経営者としてのものであることを示す方法がないわけではない。だが、その前に彼の「経営者としての地位」を確定しておかなければならない。 彼は現在、松下電器の「取締役相談役」である。これは、日常の業務にタッチする地位ではないかも知れない。 しかし、ここで経営者というのは、日常の業務を行っている者だけでなく、企業の経営戦略を指導する、「実質的な」発言力のある最高幹部を考えているわけであるから、社長、会長、専務、常務などの形式的な名称が問題なのではない。周囲の諸条件から総合的に判断して経営者としての実質があればよく、その意味で、松下幸之助は「取締役相談役」であっても依然として松下電器産業の最も有力な経営者の一人であるとみることができる。このことは、松下幸之助自身のほかに、彼の嗣子で現在会長の地位にある松下正治と一体としての松下家を、「経営者」と見れば自ずから明らかである。 しかし、また、松下家は同時に6.3%以上の同社の株主でもあるので、彼の同社に対する支配力は資本家としてのものか、経営者としてのものかが問題となるわけである。そこで、松下幸之助が松下電器産業を支配できるのは、資本家としててはなく、経営者としてであることを、次の二つの方法で疎明Glaubhaftmachenする。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)36 疎明(グラウプハフトマッフング)1――基準法 株主が資本家として会社を支配するために必要な持ち株のシェアの最低値は20%であるとするのが、バーリ・ミーンズ以来の経営者支配の基準であった。株主が会社を支配するには、発行済み株式総数の少なくとも20%を持っていなければならないというのである。したがって、持ち株シェアが20%に達しない株主は会社を支配することができないということになり、かつ、20%以上の株主が存在する会社は多くないので、けっきょく「経営者支配」の会社が多いという結論になるわけである。これに対して、このような経営者支配論を批判する資本家支配論者は、会社の支配に必要な持株シェアの基準を下げていくのである。 これまで、資本家支配論者は、会社の株式が十分に分散している場合に会社を支配するための持株シェアは発行済み株式の10%あればよく、場合によっては7%いや5%でも支配可能であると主張するのである。 しかし、この見解はそれがあくまで株式が「十分に」分散している場合――すなわち、他の株主のシェアが極端に小さくて、とうてい6〜7%の松下家に対抗できないような場合を前提とするものである。この意味では松下電器の株式は決して分散してはいないのであり、表4−10からも明らかなように、すでに松下幸之助は第四位の株主で、筆頭株主でさえなく、松陽興産と併せて6.3%になるとしても、住友銀行と住友生命という住友系二社の持ち株を合わせれば9.7%になり、これを上回る。松下幸之助がその持ち株で松下電器を支配できるなら住友系も同様に松下電器を支配できるはずである。したがって、この説はむしろ、松下幸之助が6〜8%程度で松下電器を支配していることを逆にその根拠としているにすぎないのだ。 これに対して、アメリカの社会学者、バーリ・ミーンズ以来の経営者支配論者はこの株式によって会社を支配できる基準を引き上げて、少なくとも20%の持ち株シェアが必要であるとした。これによれば、そのような会社は当然少なくなるから、資本家支配に属する会社は減少し、松下電器も、また、経営者支配の会社であることになるわけである。しかし、この経営者支配論の立場も、また、なぜ20%が基準なのかという根拠があきらかでないという点では、資本家支配論が6〜8%を基準とするのと同じで、けっきょく両者は水掛け論に終わっている感が深い。 従来の経営支配論者が、資本家支配論者との論争をこのような水掛け論に終わらせるに至った失敗の最大の理由は、会社を支配できる持ち株シェアの基準を資本家支配論者のそれよりも上に設定したことにある。一方が下だといい、他方が上だといっても、決め手が何もないのでは科学的議論ではなく、水掛け論になるのは当然である。 私は経営者支配論者であるが、資本家支配論者に対してそのような主張はしない。むしろ資本家支配論者の主張を認めて、松下幸之助が会社を支配できるシェアの基準を、従来の経営者支配論者のそれとは逆に下げていくのだ。10%はもちろん、7%でも支配できると認めてしまう。そして、その基準をだんだんに下げて、 5%ではどうか、3%ではどうか、1%ではどうかとたたみかけていくのである。次第に資本家支配論者の顔には困惑の影が表れてくる。1%で支配できるとはいかに厚顔な資本家支配論者でも言い張ることはできないであろうから、ここでその説は破綻する。しかし、こちらは少しも慌てず、1%でも認めていいし、さらに下げて0.5%、0.1%、そして0.0……%と限りなくゼロに近い持ち株――零収斂基準で支配が可能であることを確認したとき、私の勝利が確定する。松下幸之助はたとえ0.000……%の持ち株でも松下電器を支配することができ、そして、それがそもそも「経営者支配」というものなのである。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)37 疎明(グラウプハフトマッフング)2――比準法 これは他の経営者支配の会社と比較する方法である。日立製作所と東京芝浦電気はともに総合電機メーカーで、いずれも家庭電機に進出しているので、松下電器産業都市ほぼ同業種と行ってよく、その総資産額と従業員数は1980年9月において、日立は1兆6817億円と7万3159人、東芝は1兆4561億円と6万4153人であるから、どちらも松下(1兆2731億円、3万4158人)よりもやや規模が大きい。大株主は日立では筆頭が日本生命4.2%、次が第一生命2.7%となっており、東芝では逆に筆頭が第一生命4.7%、次が日本生命3.7%(ただし外国人を加えるとG・E持ち株10.3%がある)となっており、その他にも支配力のある株主は存在しない。なお、この三社の発行済み株式数中の浮動株の比率は日立29%、東芝28%、松下27%であるから、株式分散度は三社ともほぼ同じであるといってよい。日立と東芝の経営者は自社の株式をほとんど持っていない。日立では社長吉山博吉の持ち株シェアが0.01%で、他の取締役はそれ以下の零細なシェアである。東芝では会長玉置敬三と社長岩田武夫がそれぞれ0.01%で、他の取締役全員の合計が0.02%である。 以上のデータから見て、日立と東芝においては、労働者出身の経営者による支配が、完全に確立しているとみてよい。日立・東芝・松下は、いずれも日本の電機業界を代表する大企業であり、そのうち、日立と東芝の経営者はほとんど株式を持たずに、それぞれの会社をほぼ完全に支配しているのだ。松下幸之助がその会社を支配するのに6.3%の持ち株を必要とすると考えることがいかにナンセンスであるかもはや明らかであろう。「松下幸之助が松下電器を支配するのに何パーセントかの株式が必要である」という命題が成立するのは、「日立や東芝の経営者にくらべて、松下幸之助が経営者として著しく無能である」という事実が証明される場合だけである。そして、残念ながらそのような事実を証明することは、その反対の事実を証明することにくらべてはるかに困難であろう。 以上のような二つの疎明によって、まず、松下幸之助の松下電器産業に対する支配は、資本家としての株式の所有によるものではないことが明らかとなり、さらにそれを通じて間接的にではあるが、その支配の基礎は日立や東芝の場合と同様に経営者(管理労働者)としての企業の占有によるものであることが明らかとなった。 なお、ここで証明Beweisではなく疎明Glaubhaftmachungを用いたのは、松下幸之助の支配力が、資本家としてのものであるという通常の見方を否認するためには、疎明で十分であると考えたことによる。彼の支配力が資本家としてのものであることは、通常の見方であるとはいえるが、そのことは、その見方が真実であるかどうかということとは別問題である。そのような見方は一向に証明されていないし、かつ、そのような主張の立証責任は、それを否定する側にはなく、あくまで肯定する側にあるという、一般原則上の条理については、もはやいうまでもないことであろう。 『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)38 4 資本家の急速な没落――高度成長期 以上は松下電器産業と松下幸之助の関係を例としたものであるが、これは第二次大戦後の高度成長期の日本においては例外的な現象ではない。それ以前に大企業を支配していた資本家は、この時期にほぼ一掃されてしまったのである。松下は、その中でも規模が特大なので目立っているにすぎない。高度成長期における資本家の没落は「全般的な」ものであって、私は現在その実証的な研究に取り組んでいるが、それをまとめるにはまだ時を必要とする。そこで、ここでは、そのうちのほんの一部だけを披露しよう。 これらの没落した資本家は、没落後も経営者として残るかどうかで三つのタイプに分けられる。第一は、役員としても残っていないタイプ。第二は平取締役または監査役として残っているタイプ。第三は資本家としては没落したが経営者としては残っているタイプであり、この第三のタイプに後に述べるような日本に特有の構造がみられる。 第一のタイプ――没落資本家が経営者として残っていないタイプ このタイプに属するものは非常に多いが、そのうち主なものを挙げると表3ー1の通りである。

(以下略) これらの会社は高度経済成長期以前にはそれぞれ「没落資本家」欄に掲げた資本家の支配のもとにあったが、現在ではほぼ完全に没落し、社長・会長はもとより平取締役や監査役にもなっていない。このタイプの中にもさらにいろいろなタイプがあるが資本家没落のプロセスを示すために、豊年製油、山之内製薬、およびアマノの三社について1950年以降の「株主と役員の推移表」(以下単に「推移表」と呼ぶ)を表4−11〜13に掲げる。 豊年製油では1950年の筆頭株主野村證券は杉山家の名義人であるとみられるので、山之内製薬とほぼ同じ没落のプロセスを示している。これに対し、アマノの天野家は38.5→24.6→9.9と急速な没落を示しており、現在では誰も役員に残っていないが、アマノ工業技術研究所は一種の特殊機関であるといえる。

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)39 次に、このタイプに属する特殊なケースとして東洋興業と安宅産業の推移表を表4−14〜15にしめしておく。これら両者の資本家、松田家と安宅家は経営者としては会社そのものの没落によってその地位を失ったものであるが、資本家としてははるか以前にすでに没落していたことに注意されたい。資本家としての没落よりも、経営者としての没落が遅れることが日本企業の特色であり、後に述べるようにそれは例外的なものではなく、「一般的な」現象である。

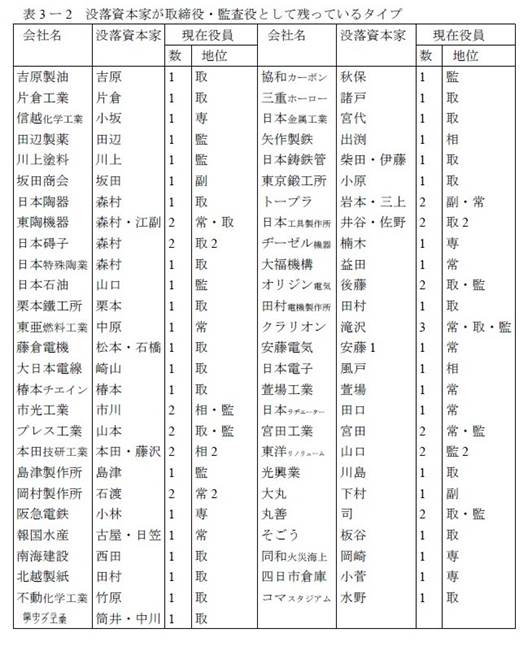

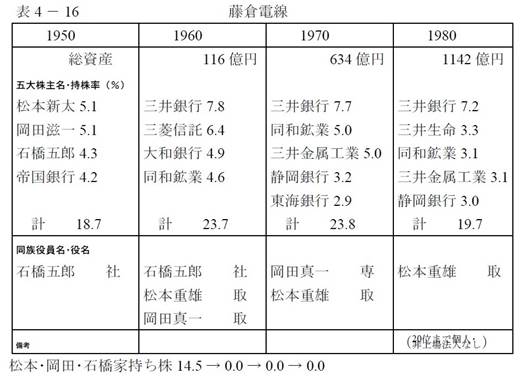

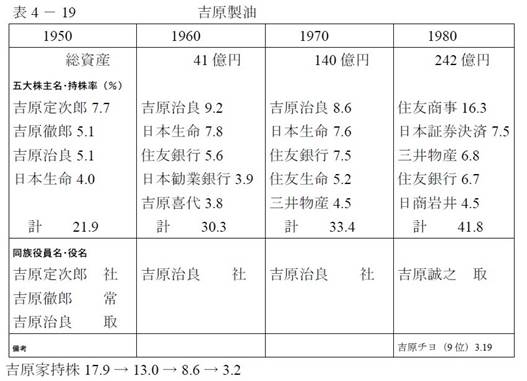

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)40 第二のタイプ――没落資本家が取締役・監査役としてだけ残っているタイプ このタイプは資本家として没落し、もはや、社長や会長のような経営者としての最高の地位にはついていないが、社長・会長以外の取締役(副社長・専務・常務・相談役その他の平取締役)または監査役として残っているケースである。表3−2参照。 これに属するものとして、表4−16〜20に藤倉電線、椿本チエイン、田辺製薬、吉原製油、および本田技研工業の推移表を掲げる。これによると藤倉では1950〜60年、椿本と田辺では1950〜70年、吉原では1950〜80年、本田では1960〜80年の間に、それぞれ同族資本家が没落したことがわかる。これらの会社では、没落資本家が現在それぞれ平取締役となっているが、本田の場合を除いてはもはや支配力はないし、仮にあったとしてもそれは経営者としての支配力である。本田の場合には持株会社とみられるホンダ興産4.3%が存在するが、本田宗一郎の支配力がそれに基づくものでなく、経営者としてのものであることは松下幸之助について述べたことと同様の趣旨である。 このタイプのように、資本家としては没落しても何らかの意味で経営者として残存しているのは、日本では珍しいことではない。これは次の第三のタイプにおいて一層明らかになる。

|